札幌ラーメンショー&ライラックまつり2025

update:2025.05.19

アンコール教室から歩いてすぐの「大通公園」では、1年を通してさまざまなイベントが開催されています♪

2025年の初夏…

『札幌ラーメンショー2025』

第一幕:5月12日㈪~18日㈰

第二幕:5月20日㈫~25日㈰

『ライラックまつり』

5月14日㈬~25日㈰

2つの人気イベントがほぼ同時開催!

札幌ラーメンショー2025

全国各地の人気ラーメン店が大通公園に集結!

以下3店のラーメンを味わいました!どれもおいしかったです。

麺屋二郎(鹿児島県)

提供メニュー: 炙り豚バラ肉盛ラーメン

臭みのないあっさり豚骨スープに、炙り豚バラ肉チャーシューをトッピングした一杯。

札幌ラーメンショー限定の新メニューです。ロゴ入り海苔がインパクト大!

味名人桃太郎 ×彩色ラーメンきんせい(北海道・大阪)

提供メニュー: 大阪 金の塩タンメン

札幌の「味名人桃太郎」と大阪の「彩色ラーメンきんせい」がコラボした限定メニュー。

札幌のタンメンに大阪名物のたこ焼きをトッピングした、ここでしか味わえない一杯!

手稲ラーメン肉玉(北海道・札幌市)

提供メニュー: 最強!濃厚ニンニク醤油のニクジロウ魔ぜそば

札幌の人気店が特別メニューで初登場!

特製ブレンドにんにく醤油ダレと極太麺が、野菜・ニンニクと三位一体となった汁なし麺です。

ラーメンは、会場内で販売されているラーメンチケット(1杯1,000円)と引き換えで味わえます。

札幌ラーメンショー2025公式サイト

さっぽろライラックまつり2025(大通会場)

咲き誇るライラックの香りに包まれながら、グルメや音楽が楽しめる素敵なイベントです♪

ワインガーデン(7丁目噴水広場)

道産ワイン200種以上が集結

北海道内の50社以上のワイナリーやヴィンヤードから、200種類を超えるワイン、シードル、ジュースが提供されます。

ペアリングキッチンでフードも充実

ソムリエが監修したワインに合う料理を提供する「ペアリングキッチン」が初登場!

日替わりで道内の飲食店が出店し、ワインとのマリアージュを楽しめます。

また、屋外ステージではジャズやクラシック、アコースティックライブなども行われ、ワイン片手にさまざまな音楽が楽しめます。

生演奏に耳を傾けながら、心ゆるむ贅沢な時間を過ごしてみませんか?

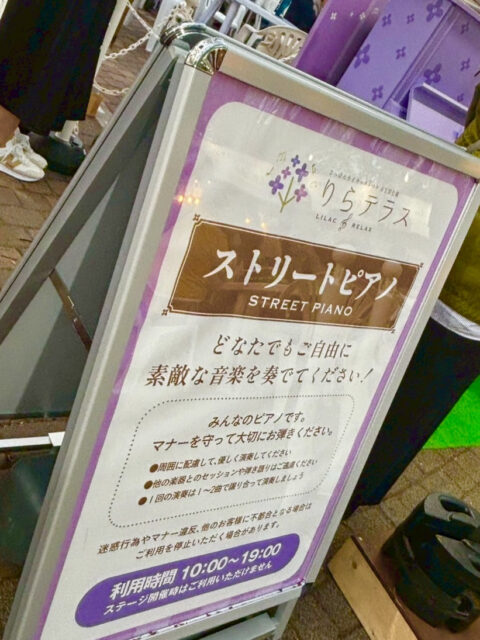

ストリートピアノ

今年は公園内にライラック色の素敵なストリートピアノが設置されていました♪

「いつもと違う場所で弾く」

「聴いている人に音を届ける」

そんな貴重な体験ができる絶好のチャンスです!

今回は、さっぽろの初夏を彩る「ライラックまつり」と「札幌ラーメンショー」を紹介しました!

ライラックの香りに包まれて聴くストリートピアノなど生演奏の音色、そして全国から集まる絶品ラーメン――

音楽と自然、グルメが一度に楽しめますよ♪

アンコール教室でのレッスン帰りや、ちょっとしたお散歩がてら、

大通公園の初夏をぜひ楽しんでみてくださいね!

音楽♪はじめてみませんか?

音楽サロンアンコールでは、ピアノの演奏だけでなく、DTMを使った作曲レッスンも行っています。

「昔少し弾いていたけれど久しぶりで…」

「作曲なんてやったことがないけれど興味はある」

そんな方にも寄り添い、楽しみながら学べるレッスンを大切にしています。

体験レッスン随時受付中♪どうぞお気軽にご相談ください♪

ピアノや作曲のレッスン始めてみませんか?

update:2025.04.11

昔少しだけ習っていたピアノ、子どもの頃から憧れていた作曲…

「今さら」「私には無理」と思っていませんか?

音楽は、いくつになっても始められるもの。

忙しい日々の中で、心を癒し、自分を表現できる素敵な時間をつくってみませんか?

春は、新しいことにチャレンジしたくなる季節

音楽に少しでも興味があるなら、このタイミングで一歩踏み出してみませんか?

音楽サロンアンコールでは、ピアノの演奏だけでなく、DTMを使った作曲レッスンも行っています。

「昔少し弾いていたけれど久しぶりで…」

「作曲なんてやったことがないけれど興味はある」

そんな方にも寄り添い、楽しみながら学べるレッスンを大切にしています。

アンコールに通うメリット

音楽が日常を豊かにしてくれる

ピアノを弾く時間は、まさに“自分だけのひととき”。

日々の疲れやストレスをやわらげ、心がスッと整います。

自分だけのメロディーを作る喜びを感じられる

作曲というと難しそうに聞こえるかもしれませんが、実は“思いを形にする”楽しい作業。

DTMを使えば、初めての方でも音を視覚的に扱いながら、自由に表現することができます。

自分のペースで学べるから続けやすい

マンツーマンレッスンだから、経験やレベルに合わせて無理なくステップアップ。

初心者の方も、ブランクのある方も、安心して音楽の世界を再スタートできます♪

大人になった今だからこそ楽しめる音楽の時間

子どもの頃とは違い、大人になった今は「自分のペース」で「自分の好きな音楽」にじっくり向き合える時間があります。気負わず、比べず、音楽そのものを楽しめるのは、大人になった今だからこその贅沢です。

手ぶらでもOK!気軽に通えるレッスン環境

アンコールでは、楽器や機材が揃っているので、ピアノやDTM環境がご自宅にない方でも大丈夫。

お仕事帰りやちょっとしたスキマ時間に、気軽に音楽と向き合えます。

アンコールでは、大人の方はもちろん、お子さまのレッスンも行っています。

「親子で一緒に音楽を楽しみたい」「まずは基礎からじっくりと」など、さまざまなご要望にお応えします。

ぜひこの春、音楽とともに新しい一歩を踏み出してみませんか?

体験レッスンも受付中です。どうぞお気軽にご相談ください♪

音楽にまつわる検定や合格実績なども、今後の通信内で随時ご紹介予定です。

2025春♪ピアノ発表会の報告

update:2025.03.29

春のピアノ発表会の会場は『渡辺淳一文学館』でした♪

中島公園からほど近い『渡辺淳一文学館』は、中島公園の近くに位置し、自然に恵まれた静かな環境です。

著名な作家・渡辺淳一氏の業績を紹介するために設立された施設で、館内には彼の作品や生涯に関連する資料が展示されています。

ホールは音響にも配慮された空間で、音楽イベントや講演会など様々な文化的な催しが行われる場所としても利用されています。

2025年 春のピアノ発表会には多くの生徒さんが参加し、それぞれが練習の成果を存分に発揮できたようです。

生徒さんより発表会の感想

まずは、ピアノ発表会について、生徒さんからの感想をお届けします。

★ミスをしてしまいとても悔しいですが、良い経験になりました。

また次回頑張ります。

★発表会は必ず出るというノルマを自分に課して、これからも頑張ります。

★発表会はもちろんですが、打ち上げが毎回楽しみです。

★色々なジャンルの曲が聴けて楽しかったです。

★次回は難易度を下げて完成度を重視したいと思います。

★皆さんの演奏を聴いて良い刺激を受け、もっと上手に弾けるようになりたいと思いました。

生徒さんたちにとって、成長の一歩を感じる貴重な機会となったようですね。

先生から生徒さんへのメッセージ

次に、ピアノの発表会を終えて、先生からコメントを頂きました!

高橋先生

年々、演奏曲のレベルるが上がってきていますね!

皆さんミスをしてもそのまま止まることなく演奏し続けることが

できるようになり、素晴らしいことだと思います。

安江先生

今回の発表会は、いつも以上に生徒さんの緊張が伝わってきて

私も肩に力が入ってしまいましたが、、、

今回は凄く緊張した!との声が多かった中、出演された生徒の皆さんは

堂々と素敵な演奏をしてくださり大変嬉しく思います。

今回参加しなかった生徒さんは、次回ぜひ参加してみてはいかがでしょうか?

生徒さんたちのこれからの成長を楽しみにしています♪

なお、生徒さんのコンクール入賞や検定合格などの実績については、引き続きこちらの通信内で紹介していきます。

2025☆『さっぽろ雪まつり』&『ゆきあかりin中島公園』

update:2025.02.09

【大通公園】第75回さっぽろ雪まつり

さっぽろ雪まつりは、1950年に中高生が6基の雪像を制作したことから始まりました。

現在では、国内外から200万人以上が訪れる札幌の冬を代表する一大イベントとなっています!

大通会場はアンコール教室から近いので、私は今年もレッスンの帰りに行ってきました!

大雪像「転生したらスライムだった件」

テーマは「テンペストにさっぽろが登場⁉」

主人公リムルが人間時代に訪れた札幌を思い出し、仲間たちと一緒にテンペストで札幌を再現!

親友の暴風竜ヴェルドラも興味津々で様子を見に来たようです。

大雪像「札幌へ駆けるサラブレッド」

雪像のステージ上でファッションショー&コンテストが行われていました!

あたたかそうな衣装を身にまとったモデルさんが、雪像の上をウォーキング!

まるでお姫様のようなドレスショーも素敵でした♡

大通公園では一年を通してさまざまなイベントが開催されます!

レッスンついでに気軽に立ち寄ってみましょう♪

ゆきあかりin中島公園

今回は、雪まつり期間中の土日に開催されていた中島公園のイベントも見てきました!

アイスキャンドルやスノーキャンドルなどがキレイで癒されます💗

今年は蛇年なので、かわいいへびのモチーフも🐍

キッチンカーには、おいしそうなメニューがズラリ!

例年2月上旬の土日2日間開催されているようです。

まだ行ったことがないという方はぜひ来年チェックしてみては?

今年のピアノ発表会は 3月9日㈰ !

発表会に向けて、先生からのアドバイスを実践してみましょう♪

高橋先生

発表会まであと少しですね!

数日前ではなかなか間に合わないことの1つは指番号です。

行き当たりばったりで弾いてしまう方は、今のうちに指番号の定着を意識して

練習してみてくださいね♪

安江先生

発表会まで約1ヶ月となりました。

本番対策として、一日の練習の〆に1度通しの練習をプラスしてみて下さいね♪

アンコールのピアノ教室に通う生徒さんは、コンクール入賞や保育士試験合格など、さまざまな目標に向けてレッスンに励んでいます。

今後も生徒さんの実績を随時紹介させて頂きます。

2025☆さっぽろイルミネーション情報

update:2025.01.22

2025年もピアノのある生活を楽しみましょう♪

アンコールでは、今年も例年通り発表会を2回開催する予定です!

3月の発表会まで、残りあと数回のレッスンですね。

2月上旬くらいまでに一通り弾けるようにしておくと、気持ちに余裕が持てるかもしれません。

札幌で楽しめるイルミネーション

アンコール教室は、大通駅から程近い好立地!

1981年より開催されている「さっぽろホワイトイルミネーション」は、日本で初めて行われたイルミネーションイベントなのだそう。

各会場では、立木が電飾で美しく装飾され、街全体を明るく演出します。

大通会場のイルミネーションは12/25で終了してしまいましたが、以下に紹介する各会場ではまだ開催中です♪

駅前通

JR札幌駅前からすすきのまでの約1.5kmにわたり、中央分離帯の立木が約22万個のLEDで華やかに装飾されます。

☆開催期間~2025年2月11日(火)

☆点灯時間 16:30~22:00

南一条通

南1条西1丁目から3丁目にかけて、南北歩道両側の46本の街路樹(イチョウ)が約7万個のLEDで彩られます。

約300m続く光の道が、まばゆい輝きで美しく演出されます。

☆開催期間 ~2025年3月14日(金)

☆点灯時間 16:30~22:00

札幌市北3条広場(アカプラ)

道庁赤れんが庁舎を背にした古木の銀杏並木がライトアップされ、広場全体にも光が灯ります。

アカプラ全体が照らされ、幻想的な風景が広がります。

☆開催期間 ~2025年3月14日(金)

☆点灯時間 16:30~22:00 ※開始時刻は日没時間により変更

札幌駅南口駅前広場

イルミネーションに包まれた空間に「光の花」が浮かび上がります。

期間中に4回内容が変わる光と音の演出が、訪れる人々の心を魅了します。

☆開催期間 ~2025年3月14日(金)

☆点灯時間 16:30~22:00 ※開始時刻は日没時間により変更

冬ならではの風景を堪能できるので、レッスンがてら散策してみては?

その際には、防寒対策を忘れずに!

詳しい情報は公式サイトを参考にしてくださいね。

今年も引き続きこちらの通信内で、検定合格など実績を紹介していきます。

2025年も生徒さん一人ひとりの気持ちに寄り添い

丁寧な指導を心掛けて参りますのでよろしくお願い致します。

ピアノ発表会で使用した各ステージの特徴

update:2024.11.21

これまでアンコールでは、さまざまな会場でピアノの発表会を開催してきました。

聴衆が息をのむような会場で演奏するのは、とても緊張するかもしれませんが、そのぶんステージ根性は身につくでしょう。

今回は、それぞれの会場のメリットについて、アンコールの先生に率直な感想を伺いました♪

ピアノ発表会で使用したそれぞれのステージの特徴

井関楽器

札幌市中央区南3条西7丁目6-2井関ビル

- 立地が良い

- 正統派の発表会という雰囲気

- 解放感のある素敵な空間

- スタインウェイのピアノで演奏ができる

- ほど良い緊張感のなかで演奏ができる

- 会費が安い

狸小路にほど近い、楽器店内にあるホールです。

スタインウェイのピアノが弾けることに満足された生徒さんは多かったようです♪

六花亭札幌本店 きたこぶしホール

札幌市中央区北四条西6丁目3-3

- 場所が良く駐車場が近い

- 窓が大きくて明るく、清潔感がある

- THE発表会という雰囲気

- ステージ袖から登壇でき、客席から見えない

- 優れた音響で、快適に演奏を楽しめる

- 控室が備わっている

札幌駅から徒歩圏内、六花亭の本店に併設しているホールです。

ステージ袖から登壇できるので、演奏前に心の準備がしやすかったのではないでしょうか♪

札幌渡辺淳一文学館

札幌市中央区南12条西6丁目

- ホールのサイズ感が発表会向き

- THE発表会という感じの雰囲気

- ほどよい緊張感のなかで演奏ができる

- ステージを見下ろす仕様なので観覧しやすい

- ヤマハのピアノなので手に馴染み弾きやすい

- 控室が備わっている

中島公園の近くにある、文学館に併設するホールです。

コンクールなどに参加経験のある生徒さんにとっては、ホールの雰囲気が好みだったようです。

春の会場は『札幌渡辺淳一文学館』

生徒さんは、次の発表会で演奏する曲も決めて、来年3月に向けてレッスンに励んでいます。

どのような演奏が聴けるのか楽しみですね♪

アンコールのピアノ教室に通う生徒さんは、コンクール入賞や保育士試験合格など、さまざまな目標に向けてレッスンに励んでいます。

体験レッスンに来たい!という方も引き続き募集していますので、ピアノが弾きたい♪という方は気軽にお知らせくださいね。

全日本ピアノコンクール 地区予選3名通過&ピアノが弾けると有利に働く職業

update:2024.10.29

これから年末に向けてハロウィンやクリスマスなど、楽しみな行事が続きますね。

それぞれのイベントにピッタリな曲を、ピアノで奏でてみるのも楽しそうです♪

まずは、アンコールの近況からお伝えします。

全日本ピアノコンクール 地区予選3名通過!!

アンコールの生徒さんが、全日本ピアノコンクールにおいて

地区予選3名通過しました!おめでとうございます!!

地区本選を通過すると全国です。無事通過できるよう願っています♪

ピアノが弾けると有利に働く仕事

ピアノが弾けると、さまざまな職業に就く際に有利に働くかもしれません♪

ピアノのスキルが活かせる職業をいくつかご紹介しましょう。

ピアノ講師

いまお世話になっているピアノの先生に憧れている生徒さんもいるでしょう。

ピアノ講師は、音楽の楽しみを伝えることができる素敵な職業ですね。

ピアノのスキルを磨くことで、ピアノを指導する側になれるかもしれません♪

幼稚園教諭・保育士

ピアノが弾ければ、幼稚園教諭や保育士の資格を得る際にも有利に働くでしょう。

また、実際に入職するときにも、求人条件としてピアノのスキルが必要な職場もあります。

保育の時間にピアノの演奏を取り入れながら歌やリズム遊びの指導を行うことで、子どもたちの感性や表現力を育むことにつながるでしょう。

学校教師

ピアノ演奏ができれば、小学校や中学校、高等学校などで音楽の授業を受け持つ先生になれる可能性も広がるでしょう。

音楽授業ではピアノ伴奏をしながら合唱指導をする場面も多く、子どもたちといっしょに合唱コンクール入賞を目指すことに喜びを感じられるかもしれません。

リトミック講師

音楽と身体の動きを組み合わせた教育法を用いて、子どもたちの創造性やリズム感を育てる仕事です。

ピアノ演奏のスキルを活かして、子どもたちの感受性や表現力を豊かにすることにつながるでしょう。

音楽療法士

音楽を用いて、患者さんの心身の健康を促進する専門職です。

ピアノの生演奏を取り入れることで、リラックス効果を高めることができるかもしれません。

介護士

介護士になるために、ピアノの演奏技術を必要とする場面は少ないでしょう。

けれども、ピアノの弾き語り演奏などを披露することができれば、施設利用者がリラックスできたり、思い出を呼び起こしたりするきっかけになるかもしれません。

音楽の技術を活かして、多くの人に喜びや癒しをもたらすことができそうですね。

小森先生ありがとうございました

この度、小森先生がアンコールの講師を辞めることとなりました。

小森先生より挨拶の言葉を頂きました。

『この度諸事情で遠方に引っ越すこととなりました。

音楽サロンアンコールではピアノ講師として働かせていただきました。

音楽を通じてたくさんの出会いと別れがありました。

ピアノという楽器はとても奥深いもので、その人の出す音には人生の様々な経験が反映され、深みをだすものだと思っています。生徒さんには、そのような経験を自分だけの音として表現できる力を養って行っていただきたいです。また、それを手助けできる存在として、復帰できる日が来ると良いと思っております。

長い間お世話になりありがとうございました。またお会いできる日を楽しみにしております。』

とても寂しくなりますが、新たな環境でも音楽と共に笑顔で過ごされますように…

アンコールのピアノ教室に通う生徒さんは、コンクール入賞や保育士試験合格など、さまざまな目標に向けてレッスンに励んでいます。

今後も、コンクールや保育士実技試験に合格した結果などを随時紹介していきます。

体験レッスンに来たい!という方も引き続き募集していますので、ピアノが弾きたい♪という方は気軽にお知らせくださいね。

音楽の秋♪ピアノ発表会 & 食欲の秋♪オータムフェスト

update:2024.09.24

札幌はようやく秋らしく過ごしやすい気候になりましたね。

教室から程近い大通公園は、連日オータムフェストで賑わっています♪

大通公園でオータムフェスト開催中

ラーメンやカレー、肉料理、ワインや日本酒、スイーツなど、ありとあらゆる美食や美酒がズラリ!

アンコールの先生も堪能してきたようです♪

『今年のオータムフェストは例年にないくらい暖かく

夜も過ごしやすい気温でしたので3回行きました!

食べたい物を全て制覇でき大満足♪』

先生には及びませんが(笑) 私も2回行ってきました!

オータムフェストは9月29日(日)まで開催中!

皆様もぜひレッスンがてら足を運んでみてくださいね。

秋の発表会♪開催しました

アンコールでは年に2回ピアノ発表会を開催しています。

9月8日㈰に行われた発表会について、初めて参加の生徒さんよりコメントを頂きました♪

『緊張して頭が真っ白になるかと思いましたが、

楽しんで一曲一曲演奏することができました〜♪

また次回も参加チャレンジします。』

ステージ上でグランドピアノを弾き、人々に聞いてもらうのは普段なかなか体験できない貴重な経験!

他の生徒さんの演奏から刺激を受けたり学んだりすることも。

まだ発表会を経験していないという方や、しばらく参加していなかったという方は、ぜひ次回チャレンジしてみてはいかがでしょうか♪

発表会のあとには、恒例の打ち上げ会!

春のピアノ発表会も楽しみですね!

先生から生徒さんへのメッセージ

高橋先生

何度も発表会に出てくださってる方はもちろんのこと、2回目の生徒さんの成長が素晴らしいと感じた発表会でした。

今回は初めて音源に合わせて演奏する方も居ましたので、更にバラエティにとんだ楽しい発表会となりました。次回もとても楽しみです♪

安江先生

毎回発表会の雰囲気が良くなり、アットホームで素敵な発表会になっているなと感じております。

参加して下さる生徒さんがいるからこそ開催できるので、ありがたいです♪

小森先生

今回の発表会では、気持ちを込めて演奏するという目標でした。ただ楽譜通りに弾けるようになるという段階から一歩踏み出し、生徒さん全員が今まで以上に素晴らしい演奏だったと思いました。

これからもどんな曲も自分なりに解釈をして、それを表現できるように頑張って欲しいです。

アンコールのピアノ教室に通う生徒さんは、コンクール入賞や保育士試験合格など、さまざまな目標に向けてレッスンに励んでいます。

体験レッスンがしたい!という方も随時募集していますので、ピアノが弾きたい♪という方は気軽にお知らせくださいね。

サッポロ・シティ・ジャズ出演報告

update:2024.08.31

7月13日(土)・14日(日)市内中心部各所に特設された会場にて、パークジャズライブが開催されました♪

札幌から新しいジャズ文化を発信することを目的として、1999年よりスタートしたサッポロ・シティ・ジャズ。大通公園や市役所など、あらゆる場所でジャズを気軽に楽しめるのが魅力☆

サッポロ・シティ・ジャズに参加しました♪

私自身、昨年に続き今年も出演しました。

気になる今年の会場は…

札幌駅前通地下歩行空間(チ・カ・ホ)

ドラム・ベース・ギター・ギター&ボーカルとともに5曲演奏♪

会場はとても楽しそうに盛り上がってくれていました☆

打ち上げも盛り上がりました!

また来年も参加したいと思っています♪

シティジャズの感想

参加された高橋先生からもシティジャズの感想等を頂きましたので、紹介します♪

『3年連続シティジャズに参加してきました♪

会場は以前発表会でも使用させていただいた 紙ひこうきでした。

とても懐かしい気持ちで楽しく演奏できました。

観にきていただいた生徒様ありがとうございました。』

『演奏後の打ち上げ!ときわのコテージ。もはや打ち上げたい為に出演w』

来年はぜひ、サッポロ・シティ・ジャズに参加してみませんか?

演奏形態はバンドでもソロでもOK!

参加することを目標にして、アンコールでジャズピアノを習得するのもおすすめです♪

なお、イベントやストリートピアノ等で演奏された生徒さんの体験レポートも随時募集致します♪

ぜひ画像や動画とともに紹介させてくださいね!

先生より秋発表会に向けてメッセージ

高橋先生

発表会に向けて練習にも熱が入ってきました♪

この時期皆さん口を揃えて家では弾けたのですが、、、 と仰られます。

私も今まで練習通りに弾けたことがない1人ですが、家以外で弾くことはとても良い練習になると実感しております。

是非お時間ある方はストリートピアノやスタジオを借りて、生ピアノで弾いて事前に練習してみてしてみてくださいね。

楽しく達成感を感じていただける演奏ができるとよいですね♪

安江先生

発表会を見据えて、練習スタジオを利用してレッスンに来てくださっている生徒さんもいらっしゃいます!

また、本番で使用する靴を持ち込んでレッスンに励んでいる方も。

本番に向けてラストスパート!仕上げに向けての素晴らしい頑張りを感じます♪

小森先生

毎年、外部含め3回の発表会に向けて生徒さんそれぞれが準備を整えています。

そのせいか、秋発表会に向けて気持ちに余裕が持てるようになってきた気がします。

それぞれの生徒さんが発表会本番に向けて仕上げてくると私は信じています!

ピアノの発表会に向けて練習を積むのも大切なことですが、公の場で緊張せず実力を出せるよう、街中に設置されているストリートピアノを活用するなど、事前に人前で弾く経験をしておくとよいかもしれませんね♪

合格実績✨おめでとうございます!

保育士試験 1名 合格しました!

アンコールのピアノ教室に通う生徒さんは、コンクール入賞や保育士試験合格など、さまざまな目標に向けてレッスンに励んでいます。

今後も生徒さんの実績を通信内で随時紹介させて頂きます。

体験レッスンがしたい!という方も随時募集していますので、ピアノが弾きたい♪という方は気軽にお知らせくださいね。

札幌の初夏を彩る!第33回YOSAKOIソーラン祭り♪

update:2024.06.22

第33回YOSAKOIソーラン祭り♪

毎年6月に行われる「YOSAKOIソーラン祭り」。今年は市内15カ所を舞台に開催されました!

第1回の参加は10チームでしたが、今では約270チームが参加する祭りへと成長しています。

アンコール教室からほど近い大通公園でも、大勢の踊り子たちが舞い踊る様子を楽しめました♪

笑顔はじける踊り子さんたちから、元気と勇気をもらいますよね♪

また来年も楽しみです!

コンクール優秀賞✨おめでとうございます!

【エリーゼ音楽祭】 優秀賞・予選通過

同じ生徒さんが昨年に続き、再び予選を通過しました!

前回より出演された方の演奏レベルが高くなっており、とても良い刺激を受けたということです。

コンクールについて興味のある生徒さんは、気軽に先生に聞いてみてくださいね。

先生から生徒さんへのメッセージ

9/8に開催される発表会に向けて、徐々に追い込みに入る時期ですね。

上半期を終えた感想や発表会に向けて、各先生からコメントを頂きました♪

高橋先生

かなか安定しない気温が続きますので、皆さん体調に気をつけてくださいね♪

発表会まで約2ヶ月です。まだまだこれから練習を始めてもじゅうぶん間に合いますので、参加しようか迷っている方も是非!

安江先生

今年の前半は気温もあまり上がらずでしたので、皆さんの意欲も高まらないのかな?と思っていました。

けれどもそんな事はなく、一人ひとりエネルギッシュに練習に励んでいる姿を見て大変嬉しかったです♪

小森先生

私の生徒さん達は、外部の発表会を含めると、年に3回もの発表会を経験します。

この半年も、発表会に始まり発表会で終わり…発表会に向けてのレッスンが続きました。

人前で演奏する機会が多いからか、最近は発表の場でも緊張感はあれど落ち着いて演奏ができるようになってきたように思います。

いまは9月の発表会に向けて、皆さん新曲に励んでいます♪

アンコールでは、保育士を目指す方の実技試験に向けたサポートも行っています。

体験レッスンしたい!という方を随時募集中!

老若男女問わず…ピアノが弾きたい♪という方は気軽にお問合せくださいね。